NHRI Communications

藥物體外測試新趨勢:三維細胞球體

3D cell spheroid as a new trend in in vitro testing for drugs

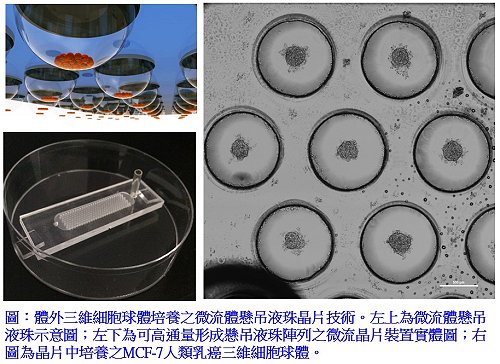

利用體外培養的細胞測試藥物毒性的效能,是新藥進入體內實驗前的一個重要步驟。傳統細胞培養方式是讓細胞貼附在培養皿的基板上,以方便實驗操作與細胞觀察,但這些培養細胞的功能表現和在體內的細胞相較,仍有許多差異,也因此影響其藥物測試結果準確性。那該如何才能讓細胞在體外的表現能更接近體內呢?其實答案很簡單,就是在體外創造三維的細胞生長環境,如「三維細胞球體(3D cell spheroid)」的培養。〈更多內容〉

《文/圖:生醫工程與奈米醫學研究所許佳賢副研究員》

生技與藥物研究所葉修華助研究員升等為副研究員

Dr. Shiu-Hwa Yeh of the Institute of Biotechnology and Pharmaceutical Research has been promoted to Associate Investigator

葉修華博士於2005年取得國立成功大學基礎醫學研究所博士學位後,即於該校藥理學研究所擔任博士後研究員。2010年受聘為本院生物技術與藥物研究組(現為生技與藥物研究所)專任助研究員。

鴉片受體是已知的重要止痛藥物標的,葉修華博士實驗室的主要研究工作為針對鴉片受體嘗試發展新型態的鴉片類止痛藥物,目前已經開發了一系列具有高活性、並在小鼠模式展現出止痛效果、較嗎啡的副作用更少的新穎藥物;未來也將持續針對其止痛的機轉進行深入探討,以藥理學為基礎,分析信息傳遞路徑及作用機制,開發新穎的低副作用鴉片類止痛藥。

另一方面,葉博士實驗室也開發了一種具有完全新穎核心結構之鴉片受體變構調節劑(antagonist-to-agonist allosteric modulator, AAM),可以改變mu-鴉片受體的結構或是性質,藉由改變鴉片受體的3D立體結構,使其可以被原本是mu-鴉片受體拮抗劑的naloxone或naltrexone所活化。整個概念發明在製藥界的影響可謂非常巨大,已於2016年與美國明尼蘇達大學共同申請美國正式專利、專利合作條約(PCT)多國專利申請及中華民國專利。本項研究發明所開發之先導化合物thiazolidinone及其衍生產物將是完全由台灣開發的市場首見(first-in-class)藥物,並已於2017年申請美國正式專利。

葉博士相關的研究成果甫獲得「第13屆國家新創獎—學研新創獎」,未來能順利發展相關藥物,相信能提升國際能見度並帶來龐大的商機。

《文/圖:生技與藥物研究所》

物質成癮醫學訓練計畫—進階培訓

Substance Use Medical Advanced Training Program

《文/圖:神經及精神醫學研究中心》

本院2017年3月機構典藏最新收錄著作

New publications by NHRI researchers

論文清單依研究單位字母順序排列,有興趣之讀者可從相關論文出版平台取得全文,或本院網際網路首頁「本院簡介」之「機構典藏系統」下瀏覽相關內容。

《文:圖書館》